Летнее солнцестояние в русском фольклоре — проект.

- Введение.

- Дохристианские истоки: солнцеворот и культ Ярилы.

- Христианизация и трансформация в Ивана Купалу.

- Этнографические записи XIX–XX веков.

- Советский период: от запрета к фольклорным фестивалям.

- Современность: неоязычество и поп-культура.

- Заключение.

- Литература.

Введение

Летнее солнцестояние — один из ключевых моментов годового цикла, который с древности играл важную роль в жизни славян. Этот день, когда солнце достигает своей наивысшей силы, а ночь становится самой короткой, был наполнен магией, обрядами и поверьями. В русской традиции он тесно переплетался с праздником Ивана Купалы, хотя изначально отмечался именно в период солнцестояния (по старому стилю — 24 июня).

Современное астрономическое летнее солнцестояние приходится на 20-21 июня. Однако в народной традиции произошла любопытная трансформация, которую стоит разъяснить детально.

Почему возникла путаница с датами?

Астрономическая основа

Земля проходит точку солнцестояния ежегодно 20-21 июня. Из-за високосных лет возможен сдвиг на часы.

- 2023 году — 21 июня в 17:57 МСК

- 2024 году — 20 июня в 22:50 по МСК

- 2025 году — 20 июня в 22:42 МСК

Исторический календарный сдвиг

- До XVIII века использовался юлианский календарь, который:

- Отставал от астрономического года на 1 день за 128 лет.

- Поэтому к XVI веку солнцестояние по календарю «уплыло» на 24 июня.

Церковная фиксация даты

- Христианство привязало праздник к 24 июня — Рождество Иоанна Крестителя (по юлианскому календарю).

- После реформы 1918 года эта дата сместилась на 7 июля (григорианский стиль).

Современность

- Учёные используют точную астрономическую дату — 20-21 июня.

- Церковь сохраняет 7 июля.

- Неоязычники празднуют 21 июня.

Почему это важно понимать?

- Этнографы: объясняет расхождения в исторических записях.

- Реконструкторы: помогает воссоздать. изначальную логику обрядов.

- Любознательные: раскрывает механизмы взаимодействия науки и традиции.

Пример: Когда Пушкин писал «В ночь на Ивана Купала» (1830), праздник отмечали 24 июня — хотя реальное солнцестояние уже было 21 июня.

Сейчас мы имеем уникальную ситуацию:

- Наука говорит: «Солнцестояние 21 июня»

- Традиция шепчет: «Купала — 7 июля»

- История напоминает: «Раньше это было одно и то же»

Дохристианские истоки летнего солнцестояния: солнцеворот и культ Ярилы

Летнее солнцестояние у восточных славян было одним из ключевых моментов годового цикла, связанным с аграрными культами, поклонением Солнцу и стихиям. Этот праздник в дохристианскую эпоху не имел единого названия — в разных регионах его могли называть «Солнцеворотом», «Купалой», «Ярилиным днём» или просто «Великим днём Солнца».

Культ Солнца и огня

Огонь и солнечный свет в этот день считались наисильнейшими, поэтому центральное место в обрядах занимали:

- Костры — их разжигали на возвышенностях, у рек, иногда на плотах, пуская по воде.

- Колесо или бочка, подожжённая и скатываемая с горы— символ солнца, «катящегося» к зиме.

- Хороводы — движение по кругу имитировало солнечный цикл.

Археологические свидетельства

- В курганах X–XI вв. находили глиняные колёса с солнечными символами, которые, вероятно, использовались в обрядах.

- В летописях (например, в «Слове о полку Игореве») упоминаются «Трояновы тропы» — возможно, ритуальные пути для праздничных шествий.

Божества, связанные с солнцестоянием

- Ярило — Бог весеннего солнца, плодородия и страсти.

- В день солнцестояния проводились «ярилины игрища» — обрядовые пляски, иногда с эротическим подтекстом (символ оплодотворения земли).

- Атрибуты: белый конь, венок из полевых цветов, колосья.

- Купала — персонаж, чьё имя связано с водой (купание) и огнём (купальские костры).

- Позже, после христианизации, слился с образом Иоанна Крестителя.

- В белорусском фольклоре сохранились предания о «Купале и Костроме» — близнецах, разлучённых в детстве и случайно вступивших в брак (миф об инцесте и искуплении).

- Мокошь — богиня земли, воды и судьбы.

- В купальскую ночь ей приносили дары (молоко, мёд, пряжу) у священных источников.

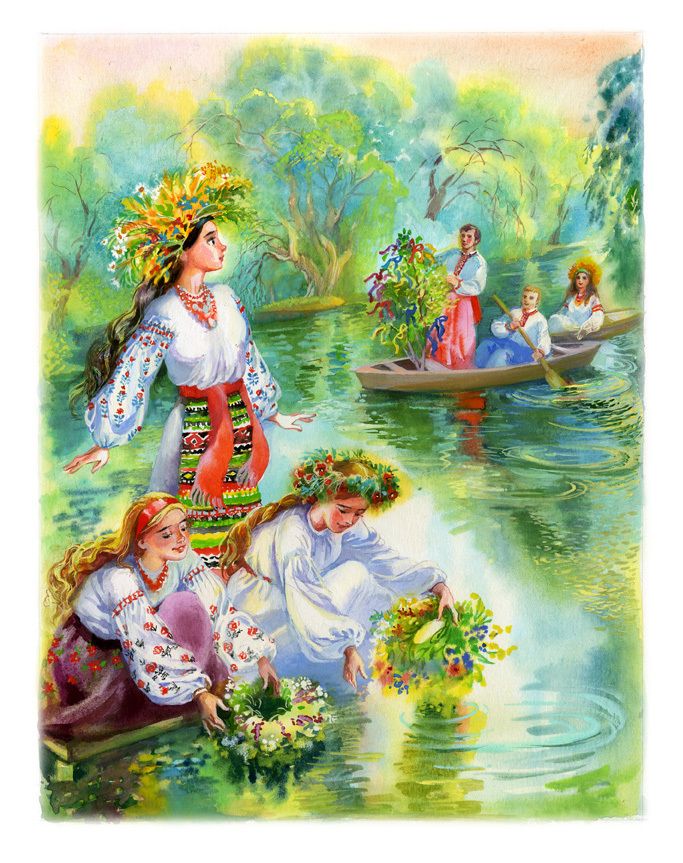

Ритуалы и символы

- Вода и роса

- Купание в реках и озёрах до рассвета считалось очистительным.

- Утренняя роса собиралась для целительных обрядов. Ею умывались, поили скот.

- Травы и цветы

- Папоротник — мифический «цветок», дарующий способность находить клады.

- Иван-да-Марья — жёлто-синий цветок, символ союза огня и воды.

- Полынь и зверобой — использовались как обереги от нечисти.

- Деревья

- Берёза — её ветвями украшали дома, водили вокруг неё хороводы.

- Дуб — в некоторых регионах считался деревом Перуна, под ним проводили мужские обряды.

Региональные особенности

- Северные славяне (новгородские земли) — делали соломенные куклы Ярилы, которые сжигали или топили.

- Южные славяне (поляне, древляне) — пускали по воде горящие венки, гадая о будущем.

- Западные русичи (волыняне) — проводили «похороны Костромы». Обряд «умирания» и возрождения природы.

Связь с календарными циклами

Солнцестояние отмечало пик лета, после которого Солнце «поворачивало» на зиму (отсюда «Солнцеворот») и начиналась подготовка к жатве. Первые зерновые созревали через 40-50 дней, что отмечалось особым праздником первых плодов.

Дохристианские обряды солнцестояния были сложным синтезом аграрной магии, культа предков и поклонения стихиям.

Христианизация и трансформация в Ивана Купалу

С принятием христианства на Руси древние языческие праздники не исчезли, но подверглись глубокой трансформации. Летнее солнцестояние, некогда связанное с культом Солнца и плодородия, постепенно слилось с церковным праздником Рождества Иоанна Крестителя (7 июля по новому стилю). Этот процесс нельзя назвать простым замещением. Скорее, это был сложный диалог двух традиций, в результате которого родился уникальный народный праздник, известный как Иван Купала.

Стратегия церкви: не запретить, а переосмыслить

Православная церковь, столкнувшись с устойчивыми языческими обычаями, избрала путь не искоренения, но переосмысления. Летнее солнцестояние, приходившееся на 24 июня по старому стилю, было наложено на день памяти Иоанна Предтечи. Его фигура в христианской традиции связанной с водой (крещение) и огнём («Он будет крестить вас Духом Святым и огнём» – Мф. 3:11).

Этот выбор был неслучаен

- Вода — купания в реках и росе стали ассоциироваться с крещением.

- Огонь — костры теперь объяснялись как символ «света праведника». По византийскому обычаю в день Иоанна жгли огни.

- Травы — сбор целебных растений освящался молитвами

Однако, несмотря на все усилия, языческая основа праздника оставалась крайне сильной.

Народное двоеверие: святые с языческими чертами

В народном сознании Иоанн Креститель приобрёл черты древнего Купалы — мифического персонажа, связанного с солнцем и плодородием. В заговорах и песнях он мог именоваться «Иван Купала», а в некоторых регионах даже считалось, что в ночь на 7 июля сам святой ходит по полям и благословляет травы.

Церковь боролась с такими представлениями.

Стоглавый собор (1551 г.) прямо запрещал «бесовские игрища» с прыжками через костры. Проповедники обличали гадания и «русальные» обряды как греховные. В некоторых сёлах священники пытались перенести гуляния на день Петра и Павла (12 июля), чтобы разорвать связь с солнцестоянием.

Но народная традиция оказалась живучей.

Как изменились обряды?

- Костер

- Язычество: символ солнца, очищения, защиты от нечисти.

- Христианство: теперь объяснялся как «костры в честь рождения Иоанна», но по-прежнему через него прыгали «для здоровья».

- Венки

- Язычество: брачная магия, связь с духами воды.

- Христианство: стали освящать в церкви, ассоциировать с «венцом мученика».

- Травы

- Язычество: сбор папоротника, зверобоя, иван-да-марьи для оберегов.

- Христианство: травы теперь называли «Ивановыми», святили в храме и верили, что их сила — от Бога.

Почему праздник выжил?

- Аграрная основа: он был слишком важен для крестьянского календаря.

- Гибкость традиции: народ умел сочетать «церковное» и «мирское».

- Глубинная архаика: многие обряды (как прыжки через огонь) восходили к столь древним культам, что их смысл уже не осознавался, но привычка сохранялась.

Христианизация не столько уничтожила древний праздник солнцестояния, сколько дала ему новую форму. Иван Купала стал ярким примером народного православия, где под христианскими образами продолжала жить языческая душа календарного обряда.

Этнографические записи XIX–XX веков

Летнее солнцестояние в русской народной традиции привлекло внимание этнографов, фольклористов и краеведов еще в XIX веке. Их записи позволяют реконструировать региональные особенности праздника, постепенную трансформацию обрядов и их связь с дохристианскими верованиями.

Исследователи и их вклад

А.Н. Афанасьев (1826–1871)

В труде «Поэтические воззрения славян на природу» (1865–1869) Афанасьев отмечал:

- Связь купальских обрядов с культом солнца и огня.

- Архаичные параллели между славянским Ярилой и балтийским Яровитом.

- Обрядовую роль костра как символа очищения.

«В купальскую ночь огонь приобретал сакральную силу — считалось, что он отгоняет нечисть и болезни».

И.П. Сахаров (1807–1863)

В «Сказаниях русского народа» (1836–1840) он зафиксировал:

- Гадания на венках в Тверской и Смоленской губерниях.

- Обычай катать горящие колёса с гор (символ солнцеворота).

- Поверье, что в эту ночь «разговаривают» травы.

Д.К. Зеленин (1878–1954)

В работе «Восточнославянская этнография» (1927) описал:

- Отличия северных (новгородских) и южных (воронежских) обрядов.

- Пережитки культа Ярилы в Вологодской губернии

- Запреты на работу в день солнцестояния. Чтобы не обидеть духов природы.

Региональные особенности

Северные губернии (Олонецкая, Архангельская)

- «Солнечные хороводы» — водили вокруг берёз с песнями, обращёнными к солнцу.

- «Росоёмы» — умывание утренней росой для здоровья и красоты.

- Запрет спать в купальскую ночь — чтобы нечисть не украла душу.

Запись 1892 г. из Каргопольского уезда:

«Девки шли в лес до восхода, рвали зелье с росой да приговаривали: "Беру силушку у матушки-земли, у батюшки-солнышка"».

Центральная Россия (Московская, Владимирская губернии)

- «Ведьмины круги» — ночью очерчивали мелом границы деревни от нечисти.

- «Молчаливые венки» — девушки плели венки без слов, чтобы не спугнуть судьбу.

- Костры «наперегонки» — чей огонь выше, у того и урожай богаче.

Из дневников этнографической экспедиции 1903 г.:

«Под Москвой старики помнили, что раньше Купалу справляли "на Петров день" (29 июня), а после реформы — позже».

Южнорусские губернии (Воронежская, Курская)

- «Конские игрища» — скачки вокруг костров (пережиток культа Ярилы).

- «Вода-свидетельница» — бросали в реку угли от купальского костра: если тонут — к несчастью.

- «Русальи песни» — особые напевы, которыми задабривали водяных духов.

Запись фольклориста П.В. Киреевского (1840-е гг.):

«В с. Красное Курской губ. парни в ночь на 21 июня "будили русалок" — били в колотушки у реки».

Уникальные артефакты и записи

- «Купальские свитки» — рукописные сборники заговоров найдены в старообрядческих семьях на Урале.

- Фонограммы песен — архивные записи 1930-х гг. из Псковской области.

- Эскизы костюмов — зарисовки девичьих уборов с символикой солнца (коллекция РЭМ).

Песни и заговоры

Праздник летнего солнцестояния (Ивана Купалы) был насыщен обрядовыми песнями, заклинаниями и заговорами. Они выполняли не только развлекательную, но и сакральную функцию — привлекали удачу, защищали от нечисти, помогали в гаданиях.

Хороводные и игровые песни:

Пели во время вождения кругов вокруг костра или берёзки. Вариант из Смоленской губернии.

На Ивана, на Купала

Красна девица гуляла,

Венки вила, в воду пускала,

Суженого закликала._

Плясовая, записана в Тверской губернии:

Ой, рано на Ивана

Мы водили хоровода,

А как ночь настала —

Всё село голо!_

Плыви, плыви, веночек,

Прямо к милому крылечку,

Кто поймает — тот жених,

Кто сорвёт — тот будет лих._

*****

За рекой, за быстрой

Огонёк горит.

Кто ко мне придёт —

Тот меня любит._

Песни-заклинания использовались в магических ритуалах (например, при сборе трав):

Травы, травы луговые,

Силой солнца налитые!

Дайте здравия, любови,

От беды нас сохраните._

Заговоры и заклинания

На приворот:

Как огонь с огнём сливается,

Как вода с водой смешается,

Так и раб Божий (имя)

Ко мне привяжется._

На венок — шептали, опуская его в воду:

Венок мой, плыви,

Судьбу мне реши.

Где станет у берега,

Там и муж у меня._

Защитные заклинания от нечистой силы, которая активизировалась в эту ночь.

От русалок:

Русалки, русалки,

Не трогайте меня,

Идите в зелёные омуты,

А мне дайте путь чистый._

На костёр (при прыжке):

Огонь-батюшка, очисти,

Всё худое отврати!_

Заговоры на здоровье и богатство._

На росу (умывались утром 7 июля):

Купальская роса —

Болезни унеси.

Дай силу, красу,

Чтоб жить без слезу._

На папоротник (если удавалось найти цветок):

Цветик-светик,

Дай мне удачи,

Чтоб золото в руках кипело,

А горе мимо прошло._

Некоторые тексты сохранились благодаря собирателям фольклора:

А.Н. Афанасьев в «Поэтические воззрения славян на природу» упоминает заговор:

«Солнце, солнце, повернись! На меня, рабу (имя), оглянись!»

В.И. Даль записал в Орловской губернии:

«На Иванов день цветёт травка-муравка, А кто её сорвёт — тому счастье в дом придёт».

Эти песни и заговоры показывают, что летнее солнцестояние было не просто праздником, а магическим временем, когда слова и ритмы имели особую силу. Сегодня многие из них забыты, но в фольклорных архивах и современных неоязыческих общинах они продолжают жить.

Советский период: от запрета к фольклорным фестивалям

В 1920–1930-е гг. купальские обряды:

- Запрещались как «религиозные пережитки»

- Фиксировались этнографами (например, экспедиции ГИИИ 1926–1928 гг.)

В 1960–1980-е гг. произошло:

- Возрождение интереса к обрядовому фольклору. Праздник переосмысливался как «народное гуляние» без религиозного подтекста.

- Создание фольклорных ансамблей, реконструировавших песни.

- Публикация архивных материалов — сборники Института этнографии АН СССР.

Из отчёта экспедиции в Брянскую область (1972 г.):

«Бабы в д. Староселье ещё помнили, как в их молодости "заламывали берёзку" на солнцеворот — пригибали к земле, чтобы сила солнца перешла в поля».

Современность: неоязычество и поп-культура

XXI веке летнее солнцестояние переживает неожиданное возрождение — но уже в новых формах. Если в деревнях традиция почти угасла, то в городах она трансформировалась в:

- Неоязыческие ритуалы (родноверы, этнореконструкторы)

- Фестивальную культуру (этно-эко-туристические проекты)

- Поп-культурные репрезентации (кино, музыка, литература)

Родноверы

Современные последователи славянского язычества (родноверы) отмечают солнцестояние как «Коло Сварога» — момент, когда «колесо года» поворачивается.

Типичный обряд:

- Хоровод вокруг костра (посолонь — по солнцу)

- Славления богов (Даждьбога, Ярилы, Купалы)

- Ритуальный прыжок через огонь (на удачу)

- Пуск венков по воде. Но уже не для гаданий, а как символ единения с природой.

Пример из общины «Коляда Вятичей» (Московская обл.):

"Мы не просто повторяем обряды — мы оживляем связь с предками. Наш костёр — это мост между мирами".

Проблемы:

- Историческая достоверность — многие ритуалы — реконструкция.

- Коммерциализация — платные обряды, продажа «амулетов».

Этнофестивали и эко-туризм

Фестиваль «Иван Купала» в Великом Новгороде

- Реконструкция обрядов — костёр, хороводы.

- Мастер-классы — плетение венков, народные танцы.

- Экспозиции — старинные костюмы, инструменты.

«Солнцеворот» в Карелии

- Уникальный проект на берегу Онежского озера:

- Ночные медитации у мегалитов.

- Обрядовые песни в аутентичной традиции.

- Экотуры «По следам русалок».

Критика:

- «Фольк-лайт» — упрощение традиции для туристов.

- Подмена смыслов — из сакрального праздник становится развлечением.

Поп-культурные репрезентации

Кино и сериалы

- «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1961) — эталонный визуальный образ Купалы.

- «Майор Гром» (2021) — сцена с неоязыческим праздником.

- «Ведьмак» — славянские мотивы в глобальном контексте.

Музыка

- Фолк-группы («Мельница», «Иван Купала») — используют аутентичные тексты.

- Этно-электроника (Otava Yo, Therr Maitz) — современные аранжировки.

- Рок (Калинов Мост) — языческая символика.

Литература и игры

- Романы Марии Семёновой («Волкодав»).

- Визуальный стиль игры «The Witcher 3: Wild Hunt» (сцена «Бала старцев»).

- Комиксы «Сварог» (российский фэнтези-проект).

Соцсети и цифровой фольклор

- Тренды TikTok и Instagram

- #купала2023 — 5 млн просмотров

Челленджи

- «Сплети венок за 1 минуту».

- «Сними прыжок через костёр».

Мемы

- «Где твой цвет папоротника?» — про несбыточные мечты.

- «Русалки в онлайне» — девушки в венках у воды.

Опасности

- Упрощение — из обряда — в «фото для лайков».

- Культурная апроприация — использование символов без понимания смысла.

Современные интерпретации летнего солнцестояния — это:

✅ Способ сохранить традицию в новых формах.

⚠️ Риск утраты глубины (от обряда — к шоу).

💡 Поле для диалога между учёными, неоязычниками и медиа.

Главный вопрос: Можно ли найти баланс между аутентичностью и актуальностью?

Заключение

Летнее солнцестояние в русской традиции — живая нить между прошлым и будущим.

Исследование летнего солнцестояния в русском фольклоре раскрывает удивительную историю взаимодействия природы, культуры и человеческого мировоззрения. От древних языческих ритуалов до современных неоязыческих практик этот праздник демонстрирует удивительную способность традиции адаптироваться, сохраняя свою суть.

Ключевые выводы

- Глубина традиции — обряды солнцестояния отражают архаичную картину мира, где солнце, огонь и вода воспринимались как сакральные силы.

- Календарные метаморфозы — сдвиг дат с 21 июня на 7 июля показал, как наука и религия переосмысливают природные циклы.

- Региональное разнообразие — от северных «росоёмов» до южнорусских «русалий» — подтверждает богатство локальных традиций.

- Современное возрождение — неоязычество и поп-культура создают новый язык для древних символов.

Летнее солнцестояние перестало быть просто астрономическим событием — оно превратилось в:

- Мост между эпохами, напоминающий о связи человека с природой

- Поле для диалога между наукой, религией и альтернативной духовностью

- Культурный код, который продолжает вдохновлять искусство и философию

Как отмечал этнограф Д.К. Зеленин, «в народных праздниках живёт память тысячелетий». Сегодня, когда человечество балансирует между технологиями и экологическим кризисом, эти традиции предлагают забытый, но жизненно важный урок: гармонию с природными ритмами.

В конечном счёте, летнее солнцестояние — это не просто дата в календаре, а живой символ нашей способности сохранять традиции, переосмысливая их для новых поколений. Несмотря на все изменения, его суть остаётся прежней: прославление света, природы и человеческого единства с космосом.

Этот праздник продолжает вдохновлять, напоминая нам о глубокой связи с предками и землёй.

Литература

- Академические исследования и этнографические труды

- 1.1. Афанасьев А.Н. — «Поэтические воззрения славян на природу» (1865–1869)

- 1.2. Зеленин Д.К. — «Восточнославянская этнография» (1927)

- Полевые материалы и архивные записи

- 2.1. Архив РАН (фонды ИЭА РАН) — Экспедиционные отчёты 1920–1980-х гг. (Брянская, Вологодская, Новгородская обл.)

- 2.2. Сборник «Русские народные песни» (сост. А.М. Новикова, 1957)

- 2.3. Записи В.И. Даля — «О поверьях и суевериях русского народа» (1846)

- Современные исследования

- 3.1.. Байбурин А.К. -«Ритуал в традиционной культуре» (1993)

- 3.2. Жукова О.Д. — «Неоязычество в современной России» (2018)

- Интернет-ресурсы